Die Hungerkrise von 1816/17

Allgemein

Die letzte grosse Hungerkrise in Mitteleuropa traf Hinwil und das Zürcher Oberland besonders hart. Zu den Ursachen zählten die verbreitete Armut und zwei Krisen, die sich überlagerten: Ein plötzlicher wirtschaftlicher Umschwung und schlechte Ernten. [1]

Chronologie

1813 Während seiner Regentschaft hat der französische Kaiser Napoleon I. eine Wirtschaftsblockade gegen England verhängt, die so genannte Kontinentalsperre. Nach Napoleons Niederlage in Russland tritt die Sperre 1813 ausser Kraft.[2] In der Folge gelangt in kurzer Zeit günstiges und qualitativ gutes Tuch aus modernen englischen Fabriken nach Europa. Damit verlieren Spinner und Weber hier praktisch über Nacht Arbeit und Verdienst. Von diesen landlosen Heimarbeiterinnen und Heimarbeitern gibt es im Oberland zu dieser Zeit vergleichsweise viele. [1]

1815 Am 10. April bricht auf der Insel Sumbawa im heutigen Indonesien der Vulkan Tambora aus. Das bei dem Ausbruch freigesetzte Schwefeldioxid verbindet sich in der Atmosphäre mit Wasserdampf zu Schwefelsäureaerosol, welches einen Teil der Sonnenstrahlung reflektiert. [1] Dieser Schleier beeinflusst das Wetter in den folgenden beiden Jahren in weiten Teilen der Welt. [1]

1816 Die Jahre 1816 und 1817 sind als Folge des Tambora-Ausbruchs ungewöhnlich sonnenarm und niederschlagsreich. Wetterbedingte Ernteausfälle führen dazu, dass sich die Preise für Getreide mehr als verdoppeln. [1] Schon vor der Krise gaben manche Familien drei Viertel ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Ein Preisanstieg in dieser Höhe stellt für sie daher eine Katastrophe dar. [1]

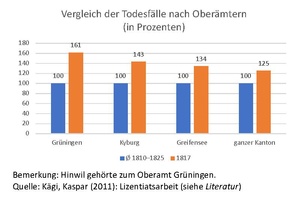

1817 Die Überlagerung des Jahres ohne Sommer mit der Wirtschaftskrise führt, verbunden mit der verbreiteten Armut, zum Hunger. Die Zahl der Todesfälle steigt 1817 im Oberland deutlich stärker an als anderswo im Zürichbiet.[1]

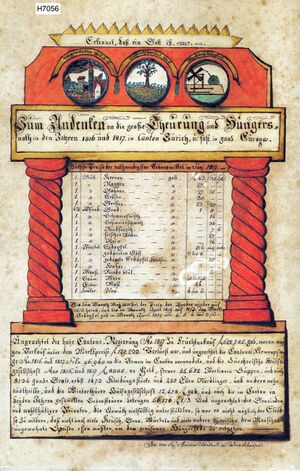

1819 Als Nachfolger seines Vaters übernimmt der junge Lehrer Felix Brunner die Stelle des Schulmeisters in Wernetshausen. Kurz danach gestaltet er «zum Andenken an die grosse Theurung und Hungersnoth» ein Bild, das noch heute im Ortsmuseum Hinwil hängt. Säuberlich listet Brunner die Höchstpreise der alltäglichen Lebensmittel sowie die Hilfsmassnahmen von Kanton, Gemeinden und Privaten auf. Er schliesst mit den Worten: «... so war es nicht möglich, das Elend so zu mildern, dass nicht noch viele Krüsch, Gras, Wurzeln und viele andere thierische, dem Menschen ungewohnte Speisen essen mussten, um dem grausamen Hungertod zu entgehen.»[3] Die Ursachen der Krise deutet Schulmeister Brunner in seinem Bild mit den drei Medaillons an, die er mit «Regenwetter – Unfruchtbarkeit – Verdienstlosigkeit» beschriftet.[3] Über den Zusammenhang mit einem Vulkanausbruch im fernen Ostasien weiss Felix Brunner wohl genauso wenig wie alle seine Zeitgenossen.

2016 Unter dem Patronat der Kulturkommission Zürioberland und mit namhafter Unterstützung der Gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirks Hinwil findet vom 1. Juni bis 21. Oktober im Ritterhaus Bubikon die Ausstellung Schneesommer und Heisshunger statt. Sie vermittelt das neueste Wissen über Ursachen und Ausmass der Hungerkrise von 1816/17. Ausgangspunkte sind Fragen wie: Warum gab es vor 200 Jahren eine Hungerkrise? Wie wirkte sie sich auf die Menschen aus? Welche Rolle spielte dabei der Ausbruch des Vulkans Tambora? Welche Folgen hätte ein solcher Vulkanausbruch heute? [4]

Auch Hinwiler Schulklassen befassen sich mit dem Thema: Der Wernetshauser Lehrer Markus Schäfer studiert mit seiner Klasse ein Theaterstück ein, das er speziell zu diesem Thema verfasst hat. Die Hadliker Sechstklässler suchen nach Parallelen zwischen Hunger 1816 und Hunger heute. Franziska Spörri geht mit der Girenbader Mittelstufe der Frage nach: «Wie lange reichen unsere Vorräte?» Die Wernetshauser Sechstklässler schliesslich bauen ein Modell des Vulkans Tambora. [4]

Siehe auch

Unterlagen im Archiv Ortsgeschichte

- Dokumentenarchiv: Geschichte: «chronologisch» 1816/17 Hungerkriste (Dossier)

- Historische Einzelthemen: Hungerkrise 1816/17 Sammlung von Unterlagen

- Historische Einzelthemen: Hungerkrise 1816/17: Unterrichtsmaterial (Ordner A4)

Literatur

- Krämer, Daniel (2015): «Menschen grasten nun mit dem Vieh». Die letzte grosse Hungerkrise der Schweiz 1816/17

- Kägi, Kaspar (2011): «Viele meiner Schulkameraden erkannte ich nun gar nicht mehr, so sehr waren sie durch den Hunger entstellt.» Die Hungerkrise von 1816/17 im Kanton Zürich

- Brönnimann S., Krämer, D. (2016): Tambora und das «Jahr ohne Sommer» 1816. Klima, Mensch und Gesellschaft. Geographica Bernesia G90. 48 Seiten (vorhanden im Archiv Ortsgeschichte)

- Stutz, Jakob: Sieben mal sieben Jahre aus meinem Leben

Presse

- Schulthess, Peter (2015): 1816 – Das Jahr ohne Sommer. Heimatspiegel vom März 2015

- Schulthess, Peter (2016): Schneesommer und Heisshunger. Heimatspiegel vom Januar 2016

Weblinks

- Artikel zur Kontinentalsperre im Historischen Lexikon der Schweiz, aufgerufen am 7. August 2025

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Kägi, Kaspar (2011): «Viele meiner Schulkameraden erkannte ich nun gar nicht mehr, so sehr waren sie durch den Hunger entstellt». Die Hungerkrise von 1816/17 im Kanton Zürich. Lizentiatsarbeit an der Uni Zürich. 114 Seiten.

- ↑ Fankhauser, Andreas (2008): Kontinentalsperre. Artikel im Historischen Lexikon der Schweiz, aufgerufen am 7. August 2025.

- ↑ 3,0 3,1 Brunner, Felix (1819): Zum Andenken an die grosse Theuerung und Hungersnoth in den Jahren 1816 und 1817 im Canton Zürich u. fast in ganz Europa. Gedenkblatt im Archiv Ortsgeschichte Hinwil.

- ↑ 4,0 4,1 Chronist vor Ort.