Das erste Hinwiler Bezirksgebäude (1832–1954)

Allgemein

Der Bau von 1832 wurde privat finanziert und bestand bis 1954. Dann wurde das Gebäude abgebrochen und an seinem Platz steht nun das Gemeindehaus.

Vorgeschichte

1831 Hinwil wird Bezirkshauptort. Auch Dürnten und Grüningen haben sich darum beworben.[1] Die Verfassung schreibt vor, dass der Hauptort in der Mitte des Bezirks liegen muss. Vom zukünftigen Bezirkshauptort verlangt der Kanton, dass er ein Gerichtsgebäude mit genau vorgeschriebenen Verwaltungsräumen sowie acht Zellen auf eigene Kosten erstellt. Für die junge politische Gemeinde ist dieses Vorhaben zu teuer, denn die öffentlichen Einnahmen gehen zu dieser Zeit noch hauptsächlich an die Zivilgemeinden.[2] In dieser Situation erklären sich neun Einwohner aus der Gemeinde bereit, die verlangten Räume auf eigene Kosten zu erstellen. Es sind dies der Fabrikant und Zunftrichter Johann Heinrich Egli, der Löwen-Wirt Hans Jakob Stauber, Färber Künzli, der Arzt J. Jakob Schoch, der Müller Hans Heinrich Hotz, der Hirschen-Wirt Heinrich Knecht sowie Heinrich Nauer und Heinrich Köng, alle aus dem Dorf Hinwil. Von Ringwil ist Heinrich Bachmann dabei.[3] Bis das neue Gebäude fertig errichtet ist, stellt Gemeindepräsident Hans Heinrich Hotz einen Teil seines Hauses Frohwies als provisorischen Sitz der Bezirksverwaltung zur Verfügung.[3]

Chronologie

1832 Ohne Zeitverzug wird das Gebäude erstellt. Bereits am 30. Oktober erfolgt die Abnahme durch eine regierungsrätliche Abordnung.[1] Die Kosten sollen rund 30'000 Franken betragen haben. Die 500 Franken Jahresmiete, welche der Staat bezahlt, rechnen sich nicht. Darum werden Teile des Gebäudes oft zweckentfremdet und privat vermietet. Aus einem Visitationsbericht geht hervor, dass im Archivzimmer zwischen den Akten noch zwei Betten stehen. Der Raum ist der Witwe Caspar als Schlafzimmer vermietet worden.[3] Statthalter Hirzel wünscht sich einen weiteren Archivraum. Die Klage über Platzmangel ist so alt wie das Gebäude selbst.[1]

1850 In der Nacht vom 13. auf den 14. November bricht im Kanzleizimmer neben dem Gerichtssaal ein Brand aus, welcher erheblichen Schaden verursacht. Als Ursache gilt ein Konstruktionsfehler der Heizung.[1]

1852 Der Kantonsrat erlässt ein neues Gesetz über die Grösse und Ausstattung der Bezirksgebäude. Die Kosten tragen die Standortgemeinden. Diese müssen innert vier Monaten die Finanzierung sicherstellen, andernfalls wird ein neuer Ort zum Bezirkshauptort gewählt. Das bringt die Hinwiler in Verlegenheit, denn die privaten Eigentümer ihres Bezirksgebäudes wollen die Investitionen nicht leisten.[4]

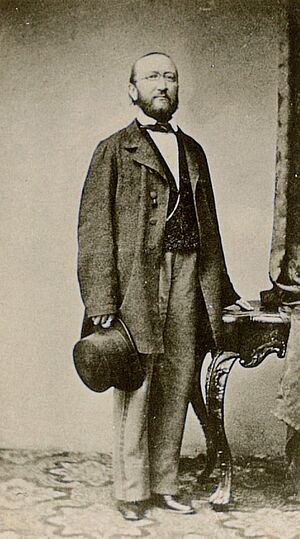

Am 26. Juni übernimmt Gerichtsschreiber Friedrich Meili für gut 8000 Franken alle Anteile des Gebäudes, das damals für etwa 20'000 Franken brandversichtert ist.[4]

1854 Der neue Besitzer lässt an das Gebäude einen Anbau mit neun Einzel- und sechs Doppelzellen sowie zwei Arbeitsräumen für die Gefangenen erstellen. Er führt das Gefängnis in der Folge wie ein eigenes Unternehmen.[4] Die Kosten des Anbaus belaufen sich auf rund 20'000 Franken.[1] Über diese Epoche fehlen Unterlagen zur Betriebsführung. Es gibt jedoch Hinwiese über die Tätigkeiten der Gefangenen: Diese reichen über Seidenweben, Arbeit bei Landwirten, Flechten von Strohmatten bis zum Kleben von Papiertüten. Die wichtigste Tätigkeit bildet jedoch das Holzspalten. Dies findet im Keller des Gebäudes statt.[5] Gerichtsschreiber Friedrich Meili geht bisweilen mit seinen Kompetenzen recht frei um. Einzelnen Gefangenen schenkt er bei guter Führung einen Teil ihrer Haft. Einen besonders arbeitsamen Gefangenen setzt er auch für eigene Arbeiten ein, verpflegt ihn bei sich zu Hause und lässt ihn dort auch schlafen. Im Zusammenhang mit einer Klage, weil er nicht alle Räume beheizt, erwidert der geschäftstüchtige Gerichtsschreiber: «Man hat seitens des Staates Gemeinden und Private zu kostspieligen Bauten veranlasst, sorgt nun aber nicht dafür, dass die Gefängnisse bevölkert werden.»[5]

1870 Die Demokraten, Friedrich Meilis politische Gegner, setzen sich durch und er tritt von seinem Amt zurück, bevor er sich einer Wiederwahl stellen muss. Er eröffnet eine Anwaltskanzlei in den Räumen seines Bezirksgebäudes.[6]

1876 Friedrich Meili verkauft die Liegenschaft am 8. August an Bezirksrichter Johannes Suter in Wernetshausen. Bei einer Versicherungssumme von 38'000 Franken beträgt der Kaufpreis 24'000 Franken.[1] Zwei Jahre später verstirbt Friedrich Meili.

1890 Bezirksrichter Suter überträgt das Gebäude per 18. September an seinen Sohn, den nachmaligen Gerichtspräsidenten Joh. Suter in Hadlikon.[1]

1899 Emil Köng-Sprecher wird zum ersten vollamtlichen Gefangenwart gewählt und bezieht eine Wohnung im Gebäude. Sein Vorgänger hatte diese Aufgabe im Nebenamt ausgeführt.[1]

1906 Die Gemeindeversammlung vom 25. März stimmt dem Kauf des Bezirksgebäudes rückwirkend auf den 1. März 1906 zu. Der effektive Kaufpreis beträgt 58'000 Franken bei einer Versicherungssumme von 72'500 Franken.[1]

1907 Es erfolgt der Einbau einer neuen Dampfheizung für rund 5000 Franken.[1]

1920 Es erfolgt eine Aussenrenovation.[1]

1931 Ein neues Gesetz legt fest, dass der Kanton die Amtsräume der Bezirksbehörden auf eigene Kosten übernimmt. Dies kommt für das marode Hinwiler Gebäude jedoch nicht in Frage. In einer Umfrage sprechen sich die Gemeinden im Bezirk dafür aus, Hinwil als Bezirkshauptort zu belassen.[1]

1936 Wie schon 1901 und 1917 lehnt es die Gemeinde ab, die Aborte im Gefängnis mit einer Wasserspülung auszustatten. «Die Abortverhältnisse sind nach ländlichen Begriffen nicht unhaltbar», lautet die Begründung und ausserdem fehle eine Kanalisation.[1]

1941 Der Kanton erwirbt einen Bauplatz im Geissacker. ein Jahr später veranstaltet er einen Projektwettbewerb, welcher durch die Architekten Vogelsanger und Schwarzenbach aus Zürich gewonnen wird.[1]

1945 Am 21. Januar erfolgt in einer kantonalen Volksabstimmung Zustimmung zu einem Kredit von 1,5 Millionen Franken für den Bau eines neuen Bezirksgebäudes im Geissacker in Hinwil.[1] Im Vorfeld der Abstimmung erscheint ein Artikel in der Regionalzeitung Der Freisinnige. Dort heisst es über das bisherige Gerichtshaus und Gefängnis: «Die sanitären Verhältnisse sind dermassen primitiv, dass davon an jeden Morgen die Amtspersonen in den verschiedenen Büros nebenan buchstäblich die Nase voll bekommen.»[7] Oskar Hess, ehemaliger Bezirksgerichtsschreiber in Hinwil, sieht das Ende des Baus von 1832 kommen und trauert ihm nicht nach. Im Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil schreibt er: «Man wird zugestehen müssen, dass das im Ganzen nüchtern und schmucklos und nur durch seine Dimensionen etwas aus dem landläufigen Rahmen fallende Haus, das dem, der dem Dorfkern zuschreitet, ausgerechnet die Seite mit den vergitterten Zellenfenstern und den den freien Blick in die Aussenwelt hindernden Holztrichtern davor zukehrt, nicht gerade das Auge zu entzücken vermag.»[1]

1954 Die Gemeindeversammlung vom 13. Mai genehmigt diskussionslos einen Kredit von 590'000 Franken für den Bau eines neuen Gemeindehauses und Feuerwehrgebäudes.[8] Im Juli erfolgt der Abbruch des Bezirksgebäudes von 1832. «Niemand wird die kahlen Fassaden (besonders die südöstliche des Gefängnisses) unserer alten ‹Zwing-Uri› vermissen», heisst es in einem Zeitungskommentar.[9] Sämtliche Löschzüge von Hinwil werden in der Abbruchliegenschaft mit Brandbekämpfungsübungen trainiert.[9] Bereits im Dezember ist das neue Gemeindehaus aufgerichtet.

Fotos

Bilder zu «Das erste Hinwiler Bezirksgebäude (1832–1954)»:

-

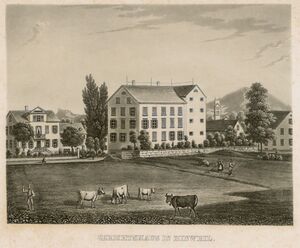

Bezirksgebäude Hinwil nach der Vergrösserung im Jahr 1854

-

Arzthaus Amstad, Villa Meiligut, Bezirksgebäude, Dorfschulhaus, 1934

-

Bezirksgebäude an der Dürntnerstrasse, um 1940

-

Bezirksgebäude Nordostseite, um 1950

-

Bezirksgebäude, Nordseite, um 1950

-

Hinwil, Luftbild um 1952-53

-

Bezirksgebäude an der Dürntnerstrasse, 1954

-

Abbruch des ersten Hinwiler Bezirksgebäudes am 14. Juli 1954

-

Aufrichte Gemeindehaus Hinwil, Ende Dezember 1954

Siehe auch

Unterlagen im Archiv Ortsgeschichte

- Baugeschichtliches Archiv: Altes Bezirksgebäude

- Baugeschichtliches Archiv: Altes Bezirksgefängnis

- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 Hess, Oskar (1945): Vom "Gerichtshaus" Hinwil. Artikel im 18. Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil, 1945. Seiten 3–26.

- ↑ Brühlmeier, Markus (1995): Hinwil. Alltag, Wirtschaft und soziales Leben von 745 bis 1995. © Gemeinde Hinwil/Markus Brühlmeier. Buchverlag Druckerei Wetzikon AG. 320 Seiten. Seite 182.

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Brühlmeier, Markus (1995): Hinwil. Alltag, Wirtschaft und soziales Leben von 745 bis 1995. © Gemeinde Hinwil/Markus Brühlmeier. Buchverlag Druckerei Wetzikon AG. 320 Seiten. Seite 183.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 Brühlmeier, Markus (1995): Hinwil. Alltag, Wirtschaft und soziales Leben von 745 bis 1995. © Gemeinde Hinwil/Markus Brühlmeier. Buchverlag Druckerei Wetzikon AG. 320 Seiten. Seite 184.

- ↑ 5,0 5,1 Brühlmeier, Markus (1995): Hinwil. Alltag, Wirtschaft und soziales Leben von 745 bis 1995. © Gemeinde Hinwil/Markus Brühlmeier. Buchverlag Druckerei Wetzikon AG. 320 Seiten. Seite 185.

- ↑ Brühlmeier, Markus (1995): Hinwil. Alltag, Wirtschaft und soziales Leben von 745 bis 1995. © Gemeinde Hinwil/Markus Brühlmeier. Buchverlag Druckerei Wetzikon AG. 320 Seiten. Seite 188.

- ↑ Autorenangabe J.H. undatierter Zeitungsartikel in der Hinwiler Jahreschronik von 1945.

- ↑ Regionalzeitung Der Freisinnige, Ausgabe vom Freitag, 14. Mai 1954.

- ↑ 9,0 9,1 Autorenangabe -ll- (Korr.) (1954): Zum Abbruch des alten Bezirksgebäudes. Artikel in der Regionalzeitung Der Freisinnige, ohne Datum, enthalten in der Jahreschronik Hinwil 1954 auf Seite 29.