Reformierte Kirche

Die reformierte Kirche aus dem Jahr 1786 ist der Gottesdienstraum der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde. Sie zählt zu den bedeutendsten Kunstdenkmälern Hinwils.

Baugeschichte

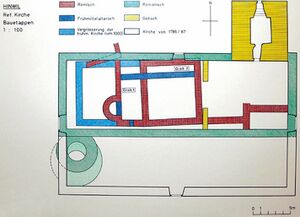

Vorgängerbauten

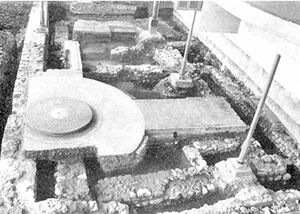

Spätantike An der Stelle der späteren Kirche steht das Herrenhaus eines römischen Gutshofes mit Hypokaustboden und Badetrakt.[1]

747 Eine Urkunde der Abtei St. Gallen listet mehrere Eigenkirchen auf, darunter auch diejenige von Hinwil: «Ecclesia, que est in Hunichinwilare». Der Ortsname wurde in derselben Schreibung bereits in der vermutlich zwei Jahre zuvor ausgestellten Vergabungsurkunde des Landbert genannt.[2][3][4]

um 1000 Frühromanischer Umbau[5]

1223 Laut der Chronik des Johannes Stumpf von 1547—48 soll in diesem Jahr ein Freiherr Bernhard von Bussnang eine neue Kirche gestiftet haben.[6]

Hochmittelalter Spätromanischer Neubau als längsaxiale Kirche mit einem durch Chorbogen abgetrennten, nicht eingezogenen Rechteckchor. Die Anlage ist 31 m lang und 11 m breit und hatte eine ungewöhnlich grosse Grundfläche von 209 m². Nicht zweifellos geklärt ist die Funktion eines Bauelements mit rundem Grundriss im Südosten der Kirche: es könnte sich um einen Treppenanbau zu einer Empore, um eine kleine Tauf- oder Memorialkapelle, oder aber um einen romanischen Rundturm, ähnlich dem Gallusturm in Schänis SG, handeln.[7] Der Historiker Markus Brühlmeier nimmt aufgrund einer Notiz (möglicherweise des Bubiker Johanniterpriors Johannes Stumpf) aus dem Jahr 1530 an, dass die ungewöhnliche Grösse der Hinwiler Kirche durch den ursprünglichen Sitz der Johanniterkomturei Bubikon in Hinwil zu erklären ist.[8]

1440er-Jahre Spätgotischer Umbau der Kirche nach dem Alten Zürichkrieg von 1439. Spitzbogenfenster sorgen für mehr Lichteinfall, das Schiff erhält eine neue Ausstattung mit drei gotischen Altären (St. Maria, St. Blasius, Heiligkreuz), Kanzel, Taufstein und Bestuhlung.[9]

1456 Bau des spätgotischen Turms, der bis heute erhalten ist.[10]

1502 Spätgotische Masswerkfenster werden am Turm angebracht.[11]

1525 Im Zuge der reformatorischen Wirren beginnt der Pfarrer von Hinwil mit dem Führen von Taufbüchern, die seither lückenlos bestehen. Es handelt sich um den ältesten solchen Quellenbestand überhaupt.[12]

1530 Hinwil schliesst sich endgültig der Reformation an. In der Folge werden Altäre und Bildwerke entfernt.[13]

1667 Ein mit der Jahreszahl datierter Türsturz im Turm mit Zugang zur heutigen Empore belegt einen kleineren Umbau.[14]

1675 Grössere Renovation der Mauern und des Daches durch Hans Bannwarth aus Herrliberg.[15]

1678–1691 Diverse kleinere Reparaturen und Erneuerungsarbeiten.[16]

1709 Erneuerung der Bestuhlung.[17]

1738/40 Blitzeinschlag im Kirchturm, das Dach brennt vollständig aus. Infolgedessen wird der Dachstuhl erneuert und die Kirche barockisierend umgebaut.[18]

1758 Die Kirche wird mit ihren 800 Plätzen allmählich zu klein für die 2504 Kirchgenossen, weshalb ein Plan zur besseren Raumausnutzung vorgelegt wird.[19]

Kirchenbau 1786

1781 Zimmermeister J. Rudolf Ziegler aus Zürich vermisst während vier Tagen Kirche und Umgebung. Er legt schliesslich drei Pläne für einen erweiternden Umbau der Kirche vor, darunter eine Verlängerung des Schiffs (Längskirche), eine Erweiterung um einen südlichen Risalit mit Achsdrehung (Querkirche), sowie eine Verbreiterung des gesamten Schiffs mit Achsdrehung (Querkirche). Die drei Varianten wurden nicht umgesetzt.[20] Zimmermann folgte mit den zwei Vorschlägen für Querkirchen dem Vorbild der reformierten Kirche Wädenswil von Johann Ulrich Grubenmann aus dem Jahr 1767.[21]

1785 Alle sechs Wachten der Gemeinde stimmen einem Neubau zu. Da nur das Schiff der Gemeinde gehört, der Chor jedoch der Johanniterkomturei Bubikon, wird dieser für 1500 Gulden erworben.[22]

1786 Der am Bau der Kirche Goldingen SG beteiligte Baumeister Franz Schmid aus Lindenberg im Allgäu legt einen Entwurf für eine neue Kirche vor und veranschlagt 4451 Gulden für den Bau. Er plant eine Querkirche, die Zieglers drittem Entwurf gleicht, aber die Kanzel auf die Südseite verlegt. Die Breite des geplanten Bauwerks entspricht der Länge der Vorgängerkirche. Der Raum soll dank eines dreifachen Hängewerks als Dachkonstruktion stützenfrei überwunden werden. Im April wird der Eckstein gelegt. Die Gemeinde leistet beim Bau Frondienste und entrichtet Abgaben zur Finanzierung des Gotteshauses. Im Juni wird die alte Kirche abgebrochen und im Juli bereits der Dachstuhl des neuen Predigtsaals aufgerichtet. Im August werden unter Schmids Leitung der Turm renoviert und anstelle eines Holzschopfs eine neue gemauerte Sakristei erstellt.[23]

1787 Nach Beilegung von Streitigkeiten über die Kirchenörter kann die Kirche am 23. September 1787 mit einer Festpredigt von Pfarrer Heinrich Gossweiler feierlich eingeweiht werden.[24]

1788 Bauabrechnung: Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 19'269 Gulden.[25]

Umbauten und Renovationen

1794 Schulmeister Heinrich Bosshard malt am zentralen Blindfenster an der Südfassade eine Sonnenuhr.[26]

1835–1836 Bau zweier zusätzlicher Wimperge mit geschweifter Form am Turm durch Maurermeister Christian Hasler aus Maur. Anstelle eines Zifferblatts unter den westlichen Schallfenstern konnten nun vier Zifferblätter gut sichtbar in den Wimpergen angebracht werden. Das Uhrwerk wird von den Gebrüdern Weber aus Uster bereits im Vorfeld entsprechend aufgerüstet.[27]

1858 Bau der klassizistischen Vorzeichen durch Jakob Schneebeli aus Ringwil.[28]

1868 Einbau der ersten Orgel auf der Rückempore, die zusätzliche Stützen erhält.[29]

1897 Die Kanzel wird nach unten versetzt.[30]

1942–1943 Innenrenovation, Einbau einer Heizung und einer neuen Orgel auf der Rückempore.[31]

1968–1970 Im Zuge der Innenrenovation durch Architekt Paul Hintermann aus Rüschlikon werden verschiedene Veränderungen vorgenommen: Die Emporenstützen des 19. Jahrhunderts werden entfernt und die Emporen werden nach unten versetzt und mit neuen Treppen, Brüstungen, und Gestühl versehen. Das Kanzelportal wird zugemauert, und zwischen Kanzel und Taufstein wird ein rechteckiger Platz für Abendmahlstisch und Lesepult geschaffen, der den ursprünglichen Raumeindruck mit seinen sich kreuzenden Gängen zerstört. Das Gestühl wird vollständig erneuert. Die Deckenstuckaturen werden im ursprünglichen Farbton gefasst und neue messinggoldene Leuchtkörper installiert. Im Zuge des Umbaus finden archäologische Untersuchungen statt.[32] Nach der Renovation bietet die Kirche noch 750 Plätze.[33]

1973 Die bis heute bestehende Mathis-Orgel wird auf der Rückempore installiert.[34]

Baubeschreibung

Lage

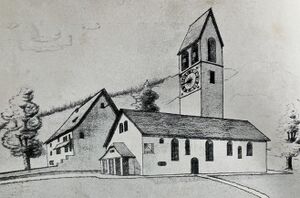

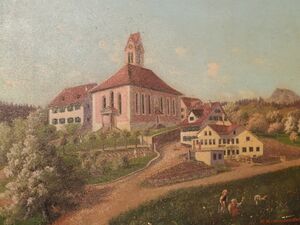

Die Kirche erhebt sich an der Felsenhofstrasse 6 an prominenter Lage auf einem Hügel südlich des Wildbachtobels, unweit der ehemaligen Burg der Freiherren von Hinwil. Zusammen mit dem Pfarrhaus und dem Schulhaus Mätteli bildet sie eine dominante Baugruppe im Hinwiler Ortsbild.

-

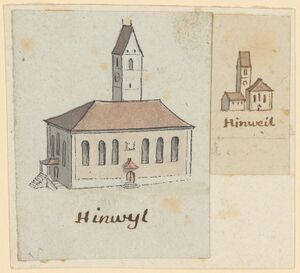

Kirche und Pfarrhaus nach einer Zeichnung von R. Honegger, um 1875

-

Kirche, Pfarrhaus und Schulhaus auf einer Ansichtskarte von 1928

-

Kirche und Pfarrhaus, 2014

-

Die Kirche im Ortsbild, 2024

Aussenbau

Das Schiff der Kirche präsentiert sich als quergestreckter Quader mit monumentalem Walmdach. Durch die Lage der Kirche und die Freitreppe wird die schmale dorfseitige Längsfassade besonders betont. Die weiss gefassten Fassaden werden von hohen Rundbogenfenstern gegliedert. Die Portale der Dorf- und der Bergseite sind mit Rocaille-Kartuschen geschmückt und am Türsturz mit der Jahreszahl 1786 versehen. Die spätklassizistischen Vorzeichen mit Dreiecksgiebeln und Zahnschnittfriesen stammen aus dem Jahr 1858. Das Hauptportal besitzt kein Vorzeichen und der kanzelseitige Eingang wurde 1960 entfernt. Auf der Südfassade prangt eine aufgemalte Sonnenuhr.[35]

An der dorfseitigen Fassade sind links zwei Sandstein-Epitaphe für verstorbene Pfarrer eingelassen. Neben der Freitreppe steht ausserdem eine Grabstele für einen weiteren Pfarrer:

- Pfr. Johann Jakob Rahn (1755–1797): Sein Epitaph ist in üppiger spätbarock-frühklassizistischer Formensprache gestaltet. Vanitas-Symbole (Posaunenengel in Füllhörnern, geflügelte Sanduhr, geknickte Kerze, Totenschädel) verweisen auf die Sterblichkeit des Menschen.

- Pfr. Leonhard Scheuchzer (1755–1828): Sein Epitaph ist lediglich mit einer schlichten klassizistischen Girlande verziert.

- Pfr. Theodor Wild: Die Marmor-Grabstele hat die Form einer neugotischen Kleinarchitektur.[36]

Im Nordosten schliessen der Turm und zwei kleinere Anbauten an das Schiff an. Der Kirchturm aus dem Jahr 1858 weist in den Fensterschlitzen und den Schallfenstern des Glockenstuhls spätgotische Masswerke auf. Durch Gesimse wird der Turm sichtbar in vier Geschosse gegliedert. Abgeschlossen wird er durch ein Käsbissendach mit geschweiften Wimpergen für die Zifferblätter der Turmuhr. Zwei der vier Wimperge wurden 1836 neu geschaffen.[37]

-

Vorzeichen von 1858

-

Spruch über dem Dorfportal

-

Epitaphien für die Pfarrer Rahn (1797) und Scheuchzer (1828)

-

Grabmal für Pfarrer Wild (1878)

-

Sonnenuhr

-

Masswerk an der Pforte zum Turm

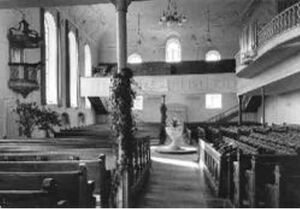

Innenraum

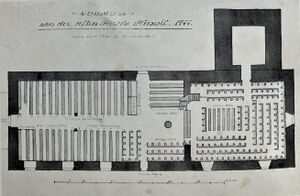

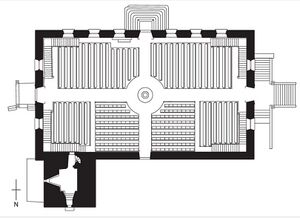

Grundriss

Die Kirche Hinwil ist eine der ältesten Querkirchen der Schweiz. Der Begriff bezeichnet Grundrisse, bei denen die Längsachse der Kirche kürzer ist als die Querachse. Traditionell waren Kirchen längsgerichtet, oft mit einem abgegrenzten Chorraum gestaltet, wie dies noch bei der Kirche Hombrechtikon 1759 der Fall war. In reformierten Kirchen sind dabei Gestühl und Emporen in einem meist abgewinkelten Halbkreis auf das liturgische Zentrum des Raumes, die Kanzel, ausgerichtet. So kann die Sicht- und Hördistanz zwischen Pfarrer und Gemeinde verringert werden. Zudem kann durch die Anlage des Raumes ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, aber auch die gegenseitige Überwachung von Pfarrer und Gemeinde (ein zentrales Anliegen in der Frühen Neuzeit) sichergestellt werden.[38]

Der Bau der reformierten Kirche Wädenswil (1767) wirkte stilbildend für die Region: In Bauma (1770), Grüningen (1783), Hinwil (1786), Kloten (1790), Gossau (1821), Uster (1824) und Bäretswil (1827) wurden Querkirchen errichtet. Bei der Kirche Hinwil wurde das einfachste mögliche Grundrissschema angewandt: Ein quergestrecktes Rechteck mit ursprünglich vier Eingängen, deren Gänge sich beim Taufstein kreuzen. Der Raum ist 16 m lang, 29 m breit und ist 11 m hoch. Der Innenraum präsentiert sich als übersichtlicher, lichtdurchfluteter Festsaal des Rokoko.[39]

Ausstattung

Stuckaturen Die reiche Stuckdekoration in einem kräftigen ockerfarbenen Ton verleiht dem sonst weiss gefassten Kirchenraum ein feierliches Gepräge. Stilistisch steht sie noch stark in der Tradition des Rokoko, weist aber stellenweise bereits klassizistische Elemente auf. Die Fassaden werden durch unscheinbare Pilaster gegliedert, die in einer Verkröpfung des umlaufenden Gesimses enden. Sie sind mit Blumengehänge verziert und mit Vasen bekrönt. Die Fensterbögen und die Kehlung der Decke werden durch Rocaille-Stuckaturen betont. Den Deckenspiegel umrahmt ein rechteckig umlaufendes Rutenbündel von klassizistischer Formstrenge, das aber stellenweise von verspielten spätbarock geprägten Rocaillen durchbrochen und mit leichten Blumengirlanden verziert ist. Auch an den Innenseiten schliessen reiche Stuckaturen in Rokoko-Formen an. Den Mittelpunkt der Stuckdecke bildet ein Blumenbouquet, umrahmt von zwei konzentrischen ovalen Kartuschen.[40]

Kanzel Die schlichte Rokoko-Kanzel aus der Bauzeit ist aus Holz gefertigt und marmoriert bemalt. Der Schalldeckel weist eine elegant geschweifte Form auf. Zugänglich ist die Kanzel über den in die Mauer eingelassenen Pfarrstuhl durch eine in derselben verbogene Treppe. Nach der Entfernung der Südpforte 1970 wurde die Kanzel leicht nach unten versetzt. Über dem Schalldeckel prangt die Inschrift: «Einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder».[41]

Taufstein Der kelchförmige Taufstein aus weissem Marmor wurde 1887 im historistischen Stil geschaffen. Die Inschrift enthält einen Bibelvers nach Mt 19,14 («Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht.») und Verweise auf das Neue Testament (Joh 1,29; Joh 19,27). Als reliefierte Glaubenssymbole sind ausserdem ein Gotteslamm, ein Abendmahlskelch, eine Heiliggeisttaube sowie ein Lorbeer-Eichenlaub-Kranz mit der Jahreszahl 1887 abgebildet.[42]

Emporen und Gestühl Die U-förmige Empore ruht auf Säulen ist auf die Kanzel ausgerichtet. Seit 1970 ruht sie auf zwei Säulen, während zuvor aus statischen Erwägungen bis zu sechs Säulen die Empore getragen haben. Im Schiff und auf den Emporen wurde das Gestühl während der Innenrenovation 1970 erneuert und im Bereich zwischen Kanzel und Taufstein teilweise entfernt.[43]

Weitere Ausstattung Das älteste sichtbare Bauelement im Kirchenraum bildet der gotisch profilierte Türbogen des Turms in der Nordwestecke aus dem Jahr 1458. In der Südwestecke ist eine steinerne Tafel mit den Ausgrabungsgrundrissen von 1968 angebracht. Die Liturgiezone ergänzen ein hölzerner Abendmahlstisch und Ambo von 1970.[44] Um 2020 wurden zudem ein hölzernes Kreuz und ein Taufbaum hinzugefügt.

-

Stuckdetail mit Rocaillen

-

Stuckdetail mit Volute

-

Kanzel

-

Taufstein

-

Gotischer Türbogen zum Turm

Orgeln

1868 Ursprünglich war für Hinwil, wie in allen zwinglianisch geprägten Kirchenbauten des Zürcher Territoriums, keine Orgel vorgesehen. Erst 1868 machen sich der Hinwiler Pfarrer und Historiker Arnold Näf und die Kirchenpflege daran, die Gemeinde von der Anschaffung einer Orgel zu überzeugen. Die Kirchgemeinde Wädenswil bietet zu diesem Zeitpunkt ihr altes Instrument des Orgelbauers Schildtknecht und Bergmann aus Donaueschingen für 2'600 Franken zum Verkauf an. Hinwil kann somit ein günstiges Instrument übernehmen und vom Orgelbauer Johann Nepomuk Kuhn aus Männedorf für 2'400 Franken installieren und restaurieren lassen. Diese erste Orgel hat 18 Register auf 2 Manualen und Pedal und eine mechanische Traktur. 1924 wird das romantische Instrument renoviert.[45]

1943 Nach dem Kirchgemeindebeschluss von 1942 wird im Februar 1943 eine neue Orgel der Firma Metzler aus Dietikon eingeweiht. Das Instrument hat 36 Register auf 3 Manualen und Pedal und eine elektrische Traktur. Hierfür muss die Empore umgebaut werden. Bei der Innenrenovation 1970 wird festgestellt, dass die Orgel in einem schlechten Zustand ist und ersetzt werden muss. Dennoch ist die katholische Pfarrei Plaffeien FR dankbar, das Instrument für ihre Pfarrkirche erwerben zu können.[46]

1970 Als Übergangsinstrument wird die kleine Orgel der Firma Metzler angeschafft und neben der Kanzel aufgestellt. Sie hat 7 Register auf einem Manual und Pedal und eine mechanische Traktur. Nach dem Einbau der neuen Orgel 1973 wird das Instrument als Ergänzung belassen, sodass die Kirche heute über zwei Orgeln verfügt.[47]

1973 Die Kirchgemeinde erteilt der Firma Mathis in Näfels den Auftrag zum Bau einer neuen Orgel mit neubarocken Klangfarben. Das Instrument hat 32 Register auf 3 Manualen und Pedal und eine mechanische Traktur. 2000 Pfeifen und als Besonderheit ein Zimbelstern (Glockenrad) werden dafür verbaut. Die Empore kann rückgebaut werden, wobei sie nun von einem Rückpositiv durchbrochen wird. Die Orgel besitzt im Gegensatz zu den Vorgängerinstrumenten ein neubarock gestaltetes Gehäuse, dessen Prospekt mit vergoldeten Rocaillen und dezenter Marmorierung an den Baustil der Kirche angepasst ist. Am 17. Juni wird die Orgel feierlich eingeweiht. Bei späteren Revisionen wird der scharfe Klang, der 1973 dem Ideal der internationalen Orgelbewegung entsprach, entschärft.[48]

2015 Auf Spendenbasis wird zur Ergänzung der musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten ein Steinway-Flügel angeschafft.[49]

Dispositionen der Orgeln[50]

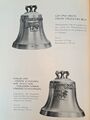

Geläut

1384 Erste Erwähnung von zwei Glocken, die gesprungen sind, und umgegossen werden müssen.[51]

1440 Nach dem Alten Zürichkrieg wird von Peter Füssli eine neue Glocke gegossen.[52]

1559 Eine neue Glocke wird gegossen.[53]

1672 Eine der Glocken von 1384 wird neu gegossen.[54]

1827 Infolge eines Sprungs in der grossen Glocke wird ein neues vierstimmiges Geläut bei der Giesserei Joseph und Carl Rosenlächler in Konstanz bestellt und installiert. Die alten Glocken können als Schmelzmaterial verwendet werden. Das neue Geläut hat ein Gesamtgewicht von 2.2 Tonnen und kostet 2777 Gulden.[55]

1830 Guss einer fünften Glocke durch Carl Rosenlächler in Konstanz.[56]

1953 Eine zweckgebundene Spende von Arthur Meili über 100'000 Franken erlaubt die Anschaffung von neuen Glocken. Das heutige fünfstimmige Geläut wird von der Firma Rüetschi in Aarau gegossen und in den Turm aufgezogen. Die Kosten des neuen Geläuts und der Umrüstung des Kirchturms belaufen sich auf 167'000 Franken. [57] Das alte Geläut übernimmt die reformierte Kirche Davos-Frauenkirch.[58]

2014 Revision im Zuge der Turmsanierung[59]

2022 Das Geläut wird durch Magnetschlaghämmer im Klang gedämpft.[60]

- Bilder und Daten zum Geläut[61]

-

Grosse Johannesglocke, Dorfseite

-

Grosse Johannesglocke, Bergseite

-

Lukasglocke und Markusglocke

-

Heiliggeistglocke, Christusglocke und Matthäusglocke

Video und Audio des Gesamtgeläuts

Nutzung

Die Kirche Hinwil erfüllt im Wesentlichen drei Funktionen:

- religiös: Raum für Gottesdienste, Andachten und besondere Feiern (z.B. die Mitsingwienacht der Sonntagsschule)

- politisch: Raum für Gemeindeversammlungen und Kirchgemeindeversammlungen

- kulturell: Raum für Konzerte

Link zur evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Hinwil

Siehe auch

Bemerkungen/Hinweise

Kantonales Inventar der Denkmalschutzobjekte Nr. 5478

Literatur

- Baer, Alfred: Die alten Pfarrbücher von Hinwil seit 1525, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 2, 1929, S. 19–26.

- Brühlmeier, Markus: Hinwil. Alltag, Wirtschaft und soziales Leben von 745 bis 1995. Wetzikon 1995.

- Feurer, Heinrich: Von der Kirche Hinwil, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 2, 1929, S. 3–4.

- Fietz, Hermann: Die Kunstdenkmäler der Schweiz: Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Band II. Basel 1943, S. 201–205.

- Glaettli, K. W.: Die Glocken der reformierten Kirche Hinwil, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 26, 1953, passim.

- Glaettli, K. W.: Hinwil zur Zeit der Reformation, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 22, 1949, S. 9–35.

- Glaettli, K. W.: Hinwil zur Zeit der Reformation. II. Teil, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 23, 1950, S. 32-37.

- Näf, Arnold: Geschichte der Kirchgemeinde Hinwil mit Hinweisungen auf die Umgebung. Zürich 1870.

- Ortsmuseum Hinwil: Sonderausstellung 2012. Kirch zu Hinweil. Hinwil 2012.

- Schmid, Michael D.: Quergebaut. Reformierte Querkirchen im Kanton Zürich. Wädenswil 2018.

- Zürcher Denkmalpflege. 6. Bericht 1968/69. Zürich 1973, S. 63–70.

- Zürcher Kirchen. Verzeichnis der evangelisch-reformierten Kirchen des Kantons Zürich. Wallisellen 1975, S. 72.

Einzelnachweise

- ↑ Zürcher Denkmalpflege. 6. Bericht 1968/69. Zürich 1973, S. 64–65.

- ↑ Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen. Zürich 1863, Nr. I, 13.

- ↑ Näf, Arnold: Geschichte der Kirchgemeinde Hinwil mit Hinweisungen auf die Umgebung. Zürich 1870, S. 97.

- ↑ Feurer, H[einrich]: Von der Kirche Hinwil, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 2, 1929, S. 3.

- ↑ Zürcher Denkmalpflege. 6. Bericht 1968/69. Zürich 1973, S. 65—67.

- ↑ Zürcher Denkmalpflege. 6. Bericht 1968/69. Zürich 1973, S. 64.

- ↑ Zürcher Denkmalpflege. 6. Bericht 1968/69. Zürich 1973, S. 65—67.

- ↑ Brühlmeier, Markus: Hinwil. Alltag, Wirtschaft und soziales Leben von 745 bis 1995. Wetzikon 1995, S. 48.

- ↑ Zürcher Denkmalpflege. 6. Bericht 1968/69. Zürich 1973, S. 64 und 69.

- ↑ Zürcher Denkmalpflege. 6. Bericht 1968/69. Zürich 1973, S. 65.

- ↑ Zürcher Denkmalpflege. 6. Bericht 1968/69. Zürich 1973, S. 65.

- ↑ Baer, A.: Die alten Pfarrbücher von Hinwil seit 1525, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 2, 1929, S. 19–26

- ↑ Zürcher Denkmalpflege. 6. Bericht 1968/69. Zürich 1973, S. 69.

- ↑ Zürcher Denkmalpflege. 6. Bericht 1968/69. Zürich 1973, S. 67.

- ↑ Näf, Arnold: Geschichte der Kirchgemeinde Hinwil mit Hinweisungen auf die Umgebung. Zürich 1870, S. 103.

- ↑ Näf, Arnold: Geschichte der Kirchgemeinde Hinwil mit Hinweisungen auf die Umgebung. Zürich 1870, S. 103.

- ↑ Näf, Arnold: Geschichte der Kirchgemeinde Hinwil mit Hinweisungen auf die Umgebung. Zürich 1870, S. 103.

- ↑ Näf, Arnold: Geschichte der Kirchgemeinde Hinwil mit Hinweisungen auf die Umgebung. Zürich 1870, S. 103–104.

- ↑ Näf, Arnold: Geschichte der Kirchgemeinde Hinwil mit Hinweisungen auf die Umgebung. Zürich 1870, S. 104.

- ↑ Ortsmuseum Hinwil: Sonderausstellung 2012. Kirch zu Hinweil. Hinwil 2012.

- ↑ Schmid, Michael: Quergebaut. Reformierte Querkirchen im Kanton Zürich. Wädenswil 2018.

- ↑ Näf, Arnold: Geschichte der Kirchgemeinde Hinwil mit Hinweisungen auf die Umgebung. Zürich 1870, S. 104.

- ↑ Näf, Arnold: Geschichte der Kirchgemeinde Hinwil mit Hinweisungen auf die Umgebung. Zürich 1870, S. 105–110.

- ↑ Näf, Arnold: Geschichte der Kirchgemeinde Hinwil mit Hinweisungen auf die Umgebung. Zürich 1870, S. 110–114.

- ↑ Fietz, Hermann: Die Kunstdenkmäler der Schweiz: Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Band II. Basel 1943, S. 202.

- ↑ Näf, Arnold: Geschichte der Kirchgemeinde Hinwil mit Hinweisungen auf die Umgebung. Zürich 1870, S. 119.

- ↑ Näf, Arnold: Geschichte der Kirchgemeinde Hinwil mit Hinweisungen auf die Umgebung. Zürich 1870, S. 116 und 119.

- ↑ Fietz, Hermann: Die Kunstdenkmäler der Schweiz: Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Band II. Basel 1943, S. 202.

- ↑ https://www.ref-hinwil.ch/ueber-uns/geschichte/geschichte-zur-orgel-kircheninstrumente/

- ↑ Zürcher Denkmalpflege. 6. Bericht 1968/69. Zürich 1973, S. 70.

- ↑ https://www.ref-hinwil.ch/ueber-uns/geschichte/geschichte-zur-orgel-kircheninstrumente/

- ↑ Zürcher Denkmalpflege. 6. Bericht 1968/69. Zürich 1973, S. 70.

- ↑ Zürcher Kirchen. Verzeichnis der evangelisch-reformierten Kirchen des Kantons Zürich. Wallisellen 1975, S. 72.

- ↑ https://www.ref-hinwil.ch/ueber-uns/geschichte/geschichte-zur-orgel-kircheninstrumente/

- ↑ Schmid, Michael D.: Quergebaut. Reformierte Querkirchen im Kanton Zürich. Wädenswil 2018, S. 138.

- ↑ Schmid, Michael D.: Quergebaut. Reformierte Querkirchen im Kanton Zürich. Wädenswil 2018, S. 138-139.

- ↑ Schmid, Michael D.: Quergebaut. Reformierte Querkirchen im Kanton Zürich. Wädenswil 2018, S. 139.

- ↑ Schmid, Michael D.: Quergebaut. Reformierte Querkirchen im Kanton Zürich. Wädenswil 2018, passim.

- ↑ Schmid, Michael D.: Quergebaut. Reformierte Querkirchen im Kanton Zürich. Wädenswil 2018, passim.

- ↑ Schmid, Michael D.: Quergebaut. Reformierte Querkirchen im Kanton Zürich. Wädenswil 2018, S. 140.

- ↑ Schmid, Michael D.: Quergebaut. Reformierte Querkirchen im Kanton Zürich. Wädenswil 2018, S. 139.

- ↑ Schmid, Michael D.: Quergebaut. Reformierte Querkirchen im Kanton Zürich. Wädenswil 2018, S. 139.

- ↑ Schmid, Michael D.: Quergebaut. Reformierte Querkirchen im Kanton Zürich. Wädenswil 2018, S. 139.

- ↑ Schmid, Michael D.: Quergebaut. Reformierte Querkirchen im Kanton Zürich. Wädenswil 2018, S. 139.

- ↑ https://www.ref-hinwil.ch/ueber-uns/geschichte/geschichte-zur-orgel-kircheninstrumente/

- ↑ https://www.ref-hinwil.ch/ueber-uns/geschichte/geschichte-zur-orgel-kircheninstrumente/

- ↑ https://www.ref-hinwil.ch/ueber-uns/geschichte/geschichte-zur-orgel-kircheninstrumente/

- ↑ https://www.ref-hinwil.ch/ueber-uns/geschichte/geschichte-zur-orgel-kircheninstrumente/

- ↑ https://www.ref-hinwil.ch/ueber-uns/geschichte/geschichte-zur-orgel-kircheninstrumente/

- ↑ Orgelverzeichnis Schweiz: http://peter-fasler.magix.net/public/ZHProfile/zuerich_g-l.htm

- ↑ Glaettli, K. W.: Die Glocken der reformierten Kirche Hinwil, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 26, 1953, S. 6.

- ↑ Glaettli, K. W.: Die Glocken der reformierten Kirche Hinwil, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 26, 1953, S. 6.

- ↑ Glaettli, K. W.: Die Glocken der reformierten Kirche Hinwil, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 26, 1953, S. 7.

- ↑ Glaettli, K. W.: Die Glocken der reformierten Kirche Hinwil, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 26, 1953, S. 7.

- ↑ Glaettli, K. W.: Die Glocken der reformierten Kirche Hinwil, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 26, 1953, S. 8-12.

- ↑ Fietz, Hermann: Die Kunstdenkmäler der Schweiz: Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Band II, Basel 1943, S. 205.

- ↑ Glaettli, K. W. (1953): Die Glocken der reformierten Kirche Hinwil, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 26, 1953.

- ↑ https://www.ref-hinwil.ch/ueber-uns/geschichte/kirche-glocken-turm/

- ↑ https://www.ref-hinwil.ch/ueber-uns/geschichte/kirche-glocken-turm/

- ↑ https://www.ref-hinwil.ch/ueber-uns/geschichte/kirche-glocken-turm/

- ↑ Glaettli, K. W.: Die Glocken der reformierten Kirche Hinwil, in: Jahrheft der Antiquarischen Gesellschaft Hinwil 26, 1953.